2025 秋季日本與台灣中階軟體工程師求職經驗分享

- 2025-10-21

- Liu, An-Chi 劉安齊

¶ 概要

今年(2025)二月開始兼職創業,五月底從 Mujin 離職全職搞創業,接著九月中宣告創業失敗,於是開始了 2025 年秋季的找工作之旅。

我原本在 Mujin 是做後端(超級廣義的後端),此外我的強項是 C++,然後因為八個月的創業期間都在搞 AI,所以找工作時鎖定的職缺為 AI 應用工程師、後端工程師、 C++ 工程師。累計工作經驗恰好三年,而我在 Mujin 最後職等是 E2,相當於 Google L4,也就是中階工程師,因此找工作時也是以中階、資深的職位去找。

我在日本有個優勢是有永住,可能稍微有點幫助,但因為日本簽證很好發下來,不像美國,所以這點優勢其實沒很大影響,真正能擴展機會的應該還是日語能力,但講日文的職缺通常薪水也不高(一般日企),不過 Google、Amazon 這類公司有時候會有求要能說日文的職缺,這時候不會說日文就失去高薪機會了。

由於我不會商業日文,只能找英文職缺,其實機會相對少,我大概花一天就把 LinkedIn 上有關的職缺就投完了,我感覺日本可能沒那麼好找,而且有語言劣勢,於是想說台灣也試試看,想著最慘的情況得回台灣,接著又花一天也把台灣有的職缺也投完了。

日本用的平台有 LinkedIn、Japan Dev,此外我讓 xAI 跑 deep search 幫我看有沒有哪些公司符合我的背景,官網有招聘頁面,但沒有 po 在 LinkedIn 上的,確實也找到了一些,都是手動投遞。而台灣用的平台有 LinkedIn、Yourotor、Cake。歐美的職缺我也有隨意投,但全沒消息。另外台日兩邊都有聯繫獵人頭幫忙,每天的固定行程就是一直刷 LinkedIn 和不斷找新的獵人頭聊天,但就結論來說,獵人頭幫助並不是很大,但我覺得這部份運氣成分也蠻大的。

從九月中開始找,到十月下旬接到日本株式會社 T2 的 offer,一個月左右就找到工作,過程十分幸運,實在是受到上天眷顧。

¶ 投遞紀錄

簡單紀錄一下有投遞的公司:

- 無聲卡&書審拒絕:Woven by Toyota(投了好多職缺但一個反應都沒有,可能是之前投過被拉黑), Cohera, Tier IV, OpenAI, Anthropic, ispace, Mapbox, Pairs, Amazon TW, Amazon JP, Applied Intuition, Rakuten, LegalOn, CookPad, Zeals, DeepX, MODE, CADDi, LexxPluss(蠻意外有 AGV 背景書審還沒過), Rapyuta Robotics, TSMC, Japan AI, Sony 等等。可以看出來大多數還是圍繞在機器人和 AI 產業上,並且主要還是著重在日本上,然後還加上一些隨便亂投的。

- 有回應但推掉:Appier JP(請朋友內推但一個月後才收到消息,原先是首選,因為聽說 Ad Cloud Bidding 組條件很好,而且面試不考刷題,但有 T2 offer 就拒絕了)、詹姆斯科技(有 offer 就推掉了)、江夏株式会社(中資新創,對題目沒興趣), Alpaca(對加密貨幣產業沒興趣), Speechify(沒打招呼就線上測驗),Citadel Securities(沒打招呼就線上測驗)。推掉的理由有兩家是太晚才發面試邀請,幾家是因為我很討厭連 HR 都沒打招呼就直接寄線上測驗的公司,這類公司基本上都會直接被我排除,此外資金透明、有前景的產業也是我看重的點。

- 一面被刷: PicCollage(先有回家作業,然後第一關 HR + Tech Lead 面試,把 HR 和工程師放在一起面試我覺得超詭異,明明是新創,卻非常老派的感覺,整體來說是有點無聊的面試)

- 二面被刷: Citatel AI(日本新創,第一關 CTO 面談,接著回家作業,接著第二關是回家作業延續討論,回答不理想,後來說是有其他更資深的人選了), Vibranium Labs(矽谷新創,第一關美國 CTO 談得還可以,第二關與台灣負責人聊不來被刷掉)

- 得到 offer:T2(HR 主動聯繫我,一路順利被錄取)

網路上有的職缺基本上都投了,最後只拿到四間面試(不計拿到 offer 之後才來的),其實並沒有很多,導致大部分求職時間會有一種空虛感,所以我覺得亂投還是蠻重要的,在找工作階段要讓自己感覺很忙,比較不會焦慮,一直有新公司可以投遞、找新的獵人頭聊天、開始有幾間公司給面試,這些活動也許對找到真正的歸宿沒幫助,卻在心理上增加了一些安定感,同時也讓自己不斷去練習講話和面試。

¶ 株式會社 T2 面試經驗分享

株式會社 T2 是日本做卡車自動駕駛的新創,短短三年擴編到兩百人,可見背後資金多雄厚。一開始似乎是 T2 技術主管在 LinkedIn 上看到我求職的貼文,然後讓 HR 來聯繫我,此外我有 Mujin 前同事在 T2 工作,也有起到幫忙的作用,算是天上掉下來的面試邀約。

正式面試前有和 HR 面談,主要其實就是介紹一下 T2 是怎樣的一間公司,雖然 HR 英文不太好(T2 主要還是以日文為官方語言),但因為我先問過朋友了,所以基本上我已經很清楚 T2 在做啥。好玩的是,這甚至不是真的面試,只是與 HR 稍微聊聊,對方就開始問給多少錢願意去 T2。一開始有點嚇到,讓人感覺是買人頭的公司,但其實 T2 的資金很透明,是好幾間大手企業投資來的,所以大概是因為非常缺人到要用搶的地步吧。HR 面談後我甚至不知道我是在面試哪個職位,說是職位等後面面試完才會決定。

接著就安排了第一次面試,直接由技術部長來進行技術面試,過程約一小時,算是蠻一般的面試,先是講一下背景,然後針對背景問了一些延伸問題,此外考了一些 C++ 知識,有熟讀 Effective C++ 應該就能回答出來。最後他問我有什麼興趣,我說滑雪,此外還說我寫了一本書,他好像對我寫了書感到有興趣,另外我也提到我未來的夢想是往管理職發展,不確定是否有加分作用。雖然我還是不知道我在面試什麼職位,但 T2 好像早就決定讓我去做 simulation。T2 剛完成卡車自動駕駛 Level 2 測試,接下來要直接跳 Level 4,需要有人去建構 Level 4 系統用的模擬環境,他們看上的應該是我的實作能力。

接下來就是二面,要去 T2 總部,當時很不巧我剛好膝蓋受傷,但我不想拖,越快面試完能越早上工,所以硬是抱傷去面試,面試官是 motion planning team 組長,因為新的 simulation team 會先隸屬在他下面。面試分兩階段,先是上機考,考用 C++ 做檔案處理和數學計算,題目沒有很難,但過程中一直被奇怪的小細節卡住,導致我一度很緊張。第二階段則是技術面試和行為測驗,問了系統架構、設計測試、組織溝通、重構等問題,問的範圍蠻廣的,其中對於 C++ 進階的問題我有讓面試官驚艷到。二面原本預計三小時,最後搞了快四小時,我覺得也是非常好的信號,通常代表面試方對求職者有興趣。

從一開始 HR 面談、一面、二面,每一次結束都會問一次我現在的薪水是多少,以及我期望的薪水是多少,但我一直都避開回答,因為我不希望太早被定錨在低價,而過早提出太高的價位可能也會嚇跑人家,所以我一直說要最後拿到 offer 時再商量,不過目前為止都是正面訊號,讓我此時非常有自信。

T2 面試基本上就兩輪,二面過後,我本來以為隔天就會拿到 offer,沒想到硬是等了快一週才得到回覆,雖然前面感覺一切順利,但還是怕有意外,所以中間還蠻焦慮的,所幸沒有意外。

¶ 與 T2 薪水談判

老實說這是我第一次做薪水談判,在這之前,我的上一份兼第一份正職是 Mujin,當時人家給多少我就拿多少,一來是價錢合理,二來是當時我更在乎能否快點在日本工作與日本老婆相聚,毫無籌碼只能單方面接受公司的 offer。這一次找工作,此時已經是中途採用,我沒有找工作的迫切壓力,因此在薪水談判上我不致於陷入劣勢,我可以慢慢等好機會。

收到 T2 消息後,為了準備好薪水談判,我花了很多時間研究做功課,也看了很多教學影片。首先是先定好目標價,我準備了三個數字區間,分別是超過預期的高位、合理市場價的中位,以及最糟願意接受的低位。先做好市場調查,從各個渠道了解市場行情,之後在談過程中要隨機應變使用這三個數字。

接著我與 AI 進行多次的模擬談判訓練,確保我實際上場時能清晰表達自己的思路,過程中需要去分析哪些條件對自己有利,要主張哪些立場,碰到正面和負面的回應時,分別要怎樣去進攻和防守,我認為與 AI 的練習在最終與 HR 的協商中有非常大的幫助。

這邊分享一些我在談判時的思路和論點。

先決條件:

- 打聽到 T2 實務上是真的會給非常高的數字。

- T2 非常缺人,並且有時程壓力。

- 新的 simulation team 需要有相關產業的背景且實作能力要強的人選。

- 之前的面試都拿到非常正面的回饋。

主張論點:

- 全新的 simulation team,比較困難、責任比較大。

- 過往在 Mujin 和開源專案培養了深厚的技術基底,並且產業經驗可以直接應用。

- 新的 simulation team 之後會增加新人(聽說至少五人),隨時準備承擔管理責任。

- 我可以用最快速度加入,永住的身分可以在兩週內報到(一般跑簽證流程要兩三個月以上)。

談判的過程很順利,原本有好好做功課也派上用場,我可以非常有自信地說出為什麼我值得我開出的薪水數字,HR 也說會幫我爭取社長的同意。等待結果的那幾天感覺異常漫長,每天忐忑不安,既期待又害怕傷害,甚至做夢都會夢到結果出爐。

幾天後終於收到通知,結果出乎意料,沒想到 T2 竟然直接接受了我開的數字,甚至完全沒砍半點錢!這也證明了很多談判教學強調的,做好充足準備,並不畏懼積極爭取,有試有機會。當然更多的還是運氣,剛好我具備的能力受到對方主管的賞識。開獎的那一刻,毫無懸念,我跟 HR 說我一定會加入 T2,並且絕不愧待 T2 的期待!

¶ 2025 台日求職整體感受

整體來說我認為 2025 秋季找工作市場行情沒有很好,以中階工程師來說,我預期應該會比初階工程師相對容易找工作才對,但實際上我絕大部分的投遞都沒下文,如果說 AI 相關的職缺是因為我只有短短創業八個月的經驗太短就算了,但就連 C++ 職缺、甚至直接跟我過往機器人產業有關的職缺,也都被書審就刷掉。

這次求職過程中我基本上沒有刷 LeetCode,只有簡單寫了幾題精選 75,用來提升 C++ 手感,因為過去幾個月搞創業真的完全沒寫 C++,有點生疏的感覺。並且我有面試到的幾間公司都沒有考刷題,代表刷題不見得是真的必要的。不過有部分原因是我直接跳過明確要考刷題的公司,所以非大廠不去的話,刷題可能還是難免。

在台灣想要拿高薪,大概只能去半導體廠或外商,但因為我完全不想刷題,大廠的生態我也沒很感興趣,而且我希望要有一定程度的遠端彈性,才方便隨時可以回日本,所以基本上直接跳過大廠。不過實際找過一輪後,發現台灣純軟真的沒競爭力,「資深」軟體工程師基本上都在 2M 台幣以下(甚至只有 1.5M),矽谷新創在台灣開的職缺雖然可以到 2M+,但老實說也不是真的很高,怪不得大家幾乎全部都去台積、輝達、發哥之類的公司,跟我年資差不多的朋友在大廠大致上都有 2.5M+ 以上。

日本行情其實也沒多好,雖然純軟大致上會比台灣好,但台灣的半導體產業薪水太高,而且稅很輕,所以顯得日本薪水不怎樣。日本大多中高階的軟體職缺上限在 10M-15M 之間左右,如果想要更高的數字,看來看去也是那幾間,例如 Woven by Toyota、Amazon、Google、Indeed、JPMorgan、Bloomberg 等等,可以拿到 20M+,但老實說高薪的那幾間都很難進去就是了,像是 Google 基本上沒缺,有缺也是給內轉。整體來說,其實在台灣大廠或外商工作的 CP 值應該是遠高於日本頂尖公司了。

台灣和日本之間的比較,這一篇文章寫得挺好「日本軟體工程師的薪水如何?到底值不值得去?」

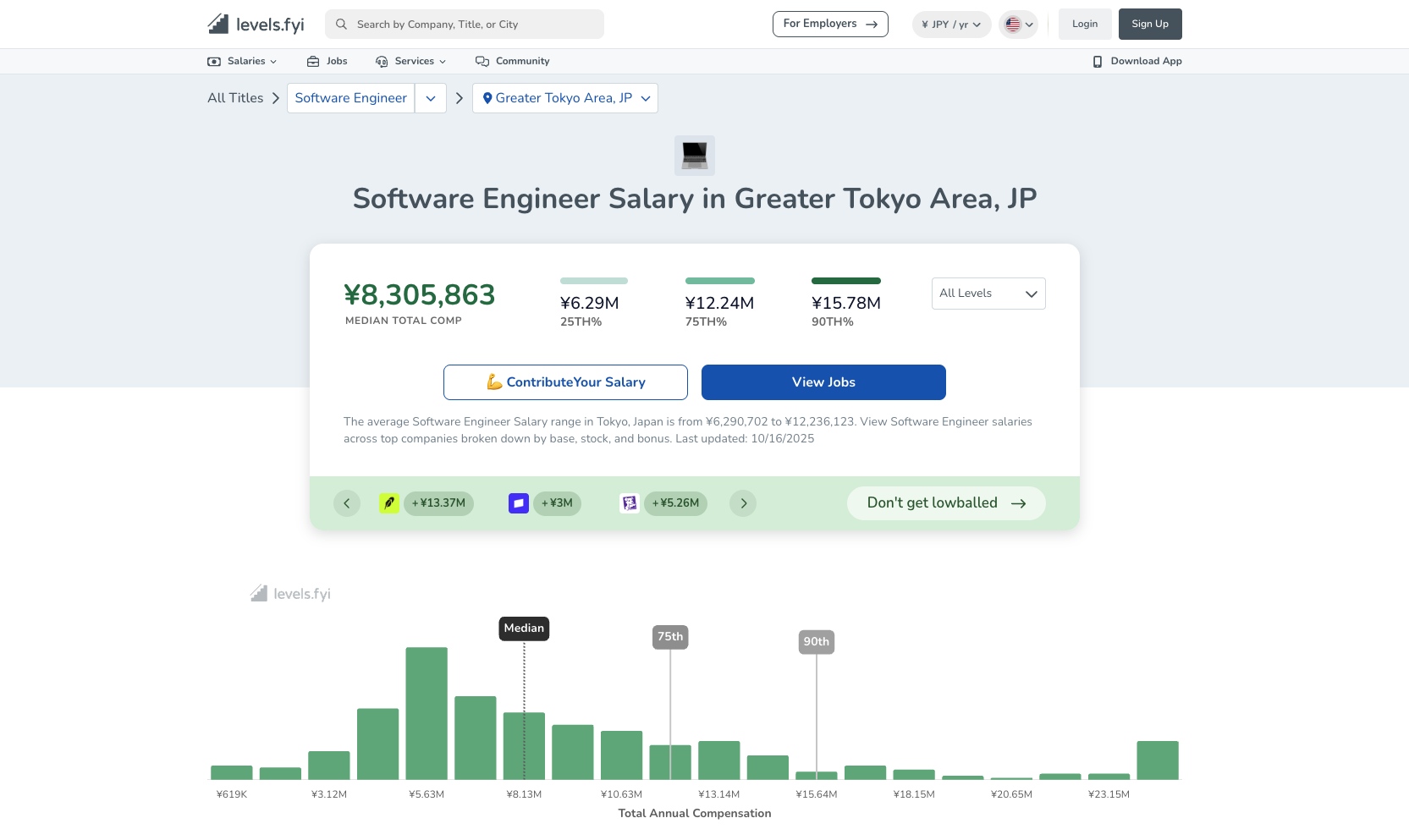

我們也可以直接參考 levels.fyi 情報,了解一下日本東京軟體工程師的薪水數字大概如何:

可以看到均標是 8M,這是稍好公司的新人起薪價,高標則是 12M,算是東京地區普遍的資深工程師的價碼,而 PR 90 是 15M,這是比較常見技術主管的價位,而 20M 以上則是 Google、Indeed 這種例外。不過直接這樣看是有點不準的,因為年資和公司都會影響很大,好在 levels.fyi 是可以展開逐條看,所以你能大致了解相同產業背景、年資的其他人大致上的範圍,我在做研究的時候是把幾百條薪水資料一條一條展開研究。

以我前東家 Mujin 為例,Japan Dev 平台上可以看到「Senior Embedded Software Engineer for Functional Safety」職缺給的範圍是 7M-11M,資深工程師預算上限到 11M 符合我們對行情的認知,而「Senior Computer Vision Engineer 」的預算是 9M-14M,因為 Mujin 只找傳統的 CV 工程師,所以預算高點也合理,但基本上資深的價碼也是在普通行情內,其實 Mujin 已經在日本市場上是比較給的起錢的公司了(中前段左右),大多數公司開的價碼只會更低。

而我的新公司 T2,工程師的預算價碼直接給 10M-20M,除了 Google、Indeed 以外,目前日本市場目前很少公司可以給這麼多了,所以我剛好在 T2 大量擴招的時候進去,實在是非常幸運,之後也歡迎大家來找我內推。

¶ 結論

整體來說我非常感謝 T2 給我這個工作機會,如果不是剛好有這個機會,又剛好被長官賞識,我想找工作花數個月到半年都是有可能的。我要感謝每個幫助我內推的朋友們、替我加油的各路朋友、以及總是給我睿智建議的導師,更要謝謝我老婆、父母、岳父母的支持鼓勵,讓我找工作的路上並不孤單。

我深感冥冥之中,生命自有安排,我大學念生機系,機械五力修得一踏糊塗,當時我覺得這輩子就要當軟體工程師,與機械再無括葛,但沒想到後來遇見日本老婆,使我進入日本工作,踏入我沒想過我會去做的機器人產業,再到後來加入 T2 做自動駕駛,之前機器人產業的知識基本上都可以直接使用,不知不覺所有點就連成一線,上天似乎在告訴我,我的生命價值就會在機器人、自動駕駛產業中發光發熱,接下來就是去新公司好好地幹!